・易経を学ぶ目的

『易経』は、古代中国の哲学書であり、宇宙・自然・人間社会の変化と調和を読み解く叡智の書です。易経を学ぶ目的は、単なる占いの技法を得ることにとどまらず、人生の根本原理と調和する「道(タオ)」を体得し、自己を深く見つめ、周囲との関係をより良くするための洞察を養うことにあります。

人生には、予測できない変化や決断を迫られる局面が多く存在します。易経を学ぶことで、「変化は避けられないもの」「すべての事象には陰と陽、正と反があり、それが織りなされて世界が動いている」という視点を持てるようになります。これは、現代の混沌とした社会において、心の指針を得る大きな助けとなります。

・筮竹を行う意義

筮竹(ぜいちく)は、易の卦(け)を立てるための伝統的な方法であり、ただの「占い道具」ではありません。それは、内なる問いと宇宙(天)との対話を可能にする「神聖な行為」です。

人がある問題や状況について問いを立て、静かに筮竹を操るとき、その姿は自己と向き合う儀式そのものです。偶然に見える筮竹の動きの中に「必然」を見い出し、得られた卦からメッセージを読み解くことで、私たちは内なる直感を磨き、状況を客観視し、行動の方向性を定める力を養います。

さらに、筮竹を使うことで「思考の枠」から離れ、天の意志や自然の摂理に耳を傾ける精神性が育まれます。これは、自己のエゴを超えた、より大きな意識とのつながりを感じる重要な体験でもあります。

易経は「変化の書」であり、「生き方の書」です。そして筮竹は、その智慧を体験的に学ぶための「橋」です。現代においても、易経と筮竹は、目に見えぬ世界の声を聴き、心を整え、調和をもたらすための大きな助けとなります。学ぶことはすなわち、より深く「生きる」こととつながっているのです。

易経の歴史(やさしい説明)

『易経(えききょう/イーチン)』は、今からおよそ3000年以上前の中国で生まれた最古の書物のひとつです。もともとは天候や農業、戦などの吉凶を占うために使われていた「卦(け)」という記号を使った占いの本でした。

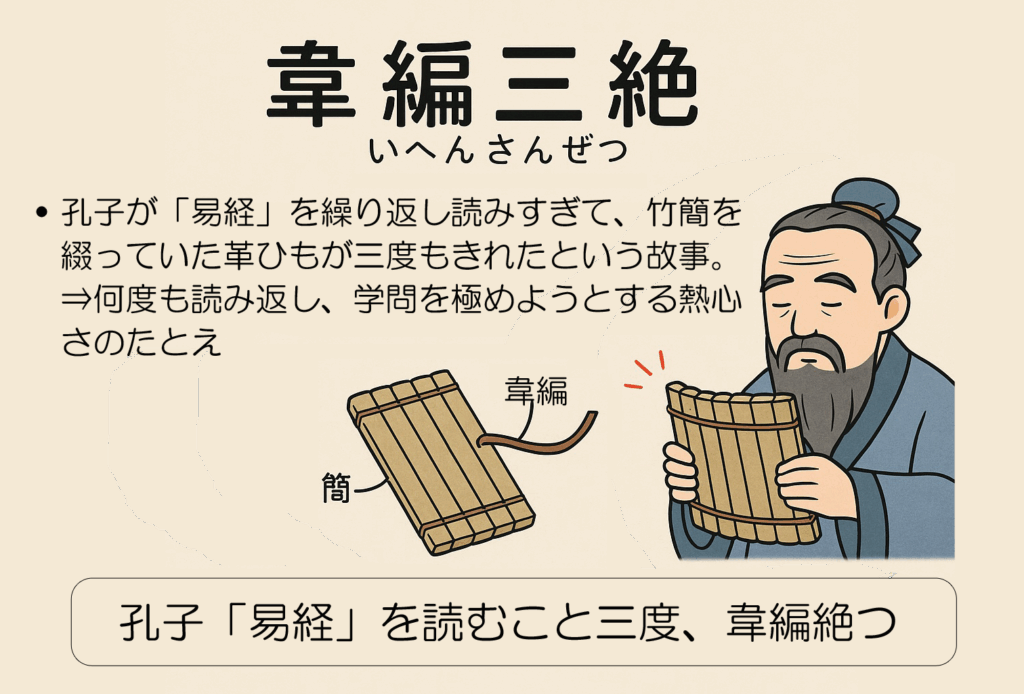

時代が進むにつれて、単なる占いではなく、人生の知恵や哲学として発展していきました。特に「孔子(こうし)」がこの書を深く学び、注釈を加えたことで、儒教の基本経典のひとつとなり、東洋思想の中心的な存在になりました。

現在では、占いとしてだけでなく、人生や社会の変化を読み解く「変化の哲学」として、多くの人に学ばれています。